ドラマやコミックなどで描かれてきた大奥。歴代の正室(御台所/みだいどころ)と側室、約千人ともいわれる女中たちによる謎に満ちた男子禁制の閉ざされた場所でした。大奥では美しい女性たちが豪華絢爛な衣装をまとって江戸城で優雅に暮らしていたというイメージを持つ方も多いと思います。ですがそれは、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(参考:べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館)で描かれる吉原遊郭と同じく、大奥の一片でしかありません。

現在東京国立博物館・平成館で特別展「江戸☆大奥」が2025年9月21日(日)まで開催中です。この特別展では女性たちの衣装や道具、歴史資料などの展示品とともに大奥をひもとく内容となっています。

《帷子 白麻地花束 紗綾形源氏車模様》(中央)など 十代将軍家治の養女・貞恭院(種姫)所用

《帷子 白麻地花束 紗綾形源氏車模様》(中央)など 十代将軍家治の養女・貞恭院(種姫)所用

大奥の礎を築いたのは、三代将軍徳川家光の乳母の春日局(斎藤福)でした。徳川の世を盤石にするため、後継ぎ候補が一人でも多くいた方がよいと考えた春日局は、江戸城に多くの側室を迎え入れました。これが大奥の元となりました。ちなみに、家光が天然痘で生死の境をさまよった際、春日局は生涯病気になっても薬を飲まない薬断ちをして家光の回復を願ったことがありました。晩年今度は春日局が病で倒れた時、周囲がどれほどすすめても薬を飲もうとしない彼女に心を痛めた家光が見舞い状とともに送ったのが、静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)の国宝《曜変天目茶碗》(本展には未出品)です。春日局の子孫である稲葉家に伝わったことから、“稲葉天目”とも呼ばれます。

4章に分かれた特別展「江戸☆大奥」の第1章「あこがれの大奥」では、中奥と大奥を結ぶ御鈴廊下(おすずろうか)が再現され、よしながふみの名作コミック男女逆転『大奥』のドラマ化で実際に用いられた衣装を展示。また、絵師・楊洲周延(ようしゅうちかのぶ)が十一代将軍家斉(いえなり)時代の大奥をイメージして描いた錦絵《千代田の大奥》や、大奥の出世コースを描いた《奥奉公出世双六》などを見られます。

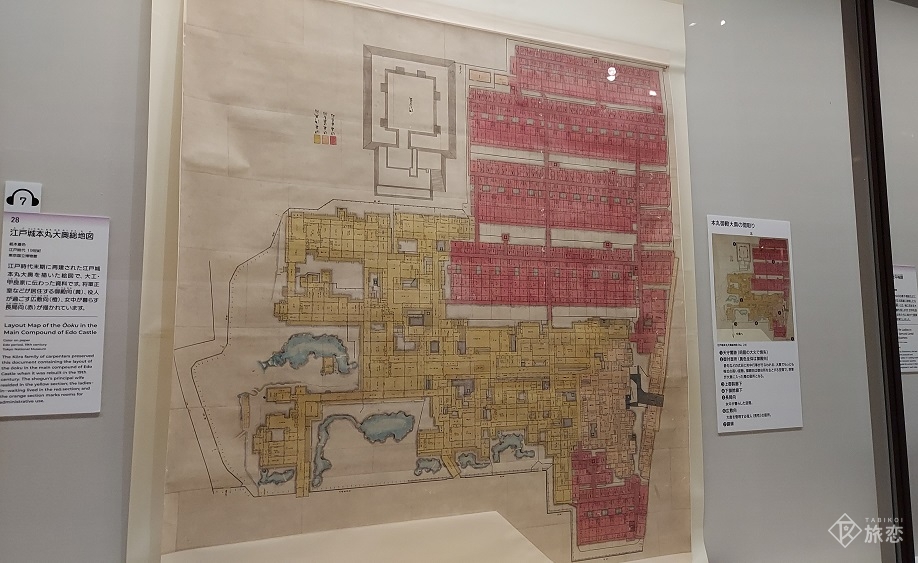

第2章では、春日局をはじめ、最高位の女中である御年寄(おとしより)の絵島や瀧山らゆかりの品々や、大奥を含む実際の江戸城を描いた《江戸城本丸大奥総地図》などを展示。

圧巻は第4章でずらりと並ぶ歌舞伎衣装の展示です。庶民の娯楽として親しまれていた歌舞伎は、江戸城からの外出が容易に許されない大奥の女性たちにとっては憧れの娯楽でした。そこで家斉時代の女性歌舞伎役者・坂東三津江が、家斉の妹や側室らの前で演じた際に使用したと伝わるのが、絢爛豪華なこれらの衣装の数々なのです。

ほかにも将軍家の婚礼調度品や化粧道具、五代将軍綱吉が贈り物の上に掛けて側室に送った重要文化財の刺繡掛袱紗(ししゅうかけふくさ)など、将軍家や大奥の暮らしを知ることができる展示品が並びます。後継ぎを生まなければならない、そして将軍に育て上げなければという常にプレッシャーや陰謀が蠢いていたであろう大奥。華やかな光を感じさせる作品の数々の裏に、影の部分を想像しながら巡ってみてはいかがでしょう。

特別展「江戸☆大奥」鑑賞後には、徳川家ゆかりの上野・寛永寺へ。寛永寺は、二代将軍秀忠が天海大僧正に上野の地を寄進したことが始まりで、戊辰戦争で焼失を免れた徳川綱吉霊廟勅額門が残ります。さらに、かつて大奥が存在した江戸城があった皇居へも足を延ばしてみましょう。天守台を囲むように、将軍や正室、側室の寝所「御小座敷(おこざしき)」や御鈴廊下などの大奥が広がっていたとされます。その規模感に、約250年も続いた徳川家による太平の世をよりイメージできるのではないでしょうか。

特別展「江戸☆大奥」https://ooku2025.jp/

※寛永寺の写真以外は、すべて特別展「江戸☆大奥」報道内覧会にて撮影