【古墳プロフィール】

名 称:物集女車塚(もずめくるまづか)古墳

古墳の形:前方後円墳

時 代:6世紀中頃

整備状況:国指定史跡として整備

U R L:https://www.city.muko.kyoto.jp/site/rekishi/1069.html

今回は京都府向日市の物集女車塚(もずめくるまづか)古墳をご紹介します。前回ご紹介した長岡京市の恵解山(いげのやま)古墳と同じく、史跡乙訓(おとくに)古墳群のひとつに数えられます。向日丘陵から東に延びる尾根を利用した、全長約46m、高さ約9mの前方後円墳です。

物集女街道沿いに姿を現す物集女車塚古墳。車塚緑地として整備されている

物集女街道沿いに姿を現す物集女車塚古墳。車塚緑地として整備されている

「車塚」と付く古墳は全国各地にあります。多くは前方後円墳の形から命名されたものですが、加えてこの物集女車塚古墳は、「淳和天皇の霊柩車を埋めた塚」という伝承によりこの名前が付けられています。しかし実際には、当時のヤマト王権を治めていた継体大王に仕え、この地域を治めた豪族の墓と考えられています。

ちょうど古墳を訪ねた日は年に一回、5月に行われる石室公開期間中でした。普段は閉ざされている保存施設の扉が開けられ、文化財担当の方の解説付きで見学できました。

長い羨道には結界を示すしきみ石が残され、そこから一段下がって玉砂利が敷き詰められている

長い羨道には結界を示すしきみ石が残され、そこから一段下がって玉砂利が敷き詰められている

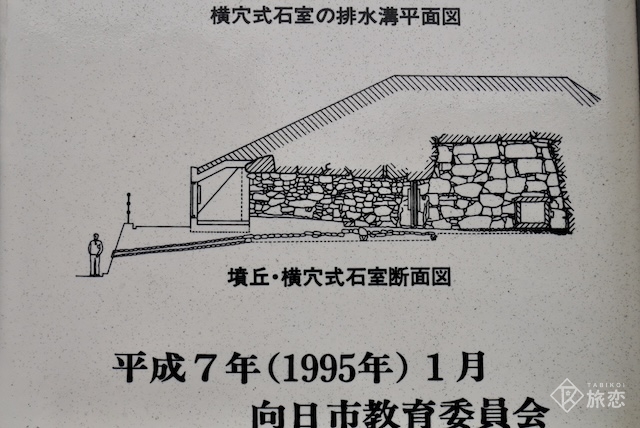

石室全長は約11mの片袖式横穴石室で、約5.8mの羨道の先には玄室が広がり、組合式家形石棺が据えられています。石棺は大阪と奈良の間にある二上山から切り出した凝灰岩を、板状に10枚加工して組み合わせたもので、内外にはベンガラが塗られていました。

石棺の真ん中の蓋石だけ材質が違うように見えるのは、

石棺の真ん中の蓋石だけ材質が違うように見えるのは、

同じ二上山凝灰岩でも質の異なるスペア用なのではないかとのこと

石棺の一部には今もベンガラが残る。

石棺の一部には今もベンガラが残る。

赤には辟邪の役目があり、棺に眠る被葬者を魔物から守っているという

立派な石組みを間近に見ることができる。天井石はひとつ2トンほどあるそう

立派な石組みを間近に見ることができる。天井石はひとつ2トンほどあるそう

1983年から発掘調査が行われ、石棺内外から金銅製冠や耳環(じかん)、馬具やガラス製装身具、鉄製武器、馬具、土器など多数の副葬品が出土しました。一方で、石組みの部分的な崩落や石室入口部分のひずみ、石材の割れなどが確認され、石室の解体・復原が行われました。

玄室の手前に解体復原と現状保存強化のエリアわけ示すプレートがあり、

玄室の手前に解体復原と現状保存強化のエリアわけ示すプレートがあり、

保存方法の違いもよくわかる

石室床面の玉砂利の下には石組みの排水施設も見つかりました。古墳に降った雨が石室の石組み内部を伝い、床の下で排水溝に流れ込み古墳の外へ排出するという排水システムが、1400年以上機能し続けてきたことが確認されたのです。保存のために石室の壁などに補修を加え、メンテナンスも兼ねて毎年5月の気候の良い時期に石室公開をしているとのことでした。

古墳の南側、石室の延長線上のコンクリート壁には、

古墳の南側、石室の延長線上のコンクリート壁には、

かつての排水施設が復元されており、今でも機能している

文化財担当の方に直接お話を聞ける石室公開は、普通に見学するより何倍も深く古墳を知ることができておすすめです。古墳探訪の計画時には、市町村の文化財情報をホームページなどでチェックしてみてくださいね。

★古墳日和ポイント★

前回の恵解山古墳も、今回の物集女車塚古墳も素晴らしい古墳で、すっかり史跡乙訓古墳群のファンに。阪急線とJR線が通っているのでアクセスしやすいのも嬉しいですね。博物館や寺社仏閣巡りと合わせて、古墳めぐりも楽しんでみてはいかがでしょうか。