ベベン、ベン、ジャカジャカ・・♪ 加山又造の陶板壁画『春秋波濤』を背景に大理石のロビーに力強く響く津軽三味線。身体の芯まで反響する迫力ある音色は、ダイナミックな重低音から高音の速弾きまで人の感情を揺さぶります。

津軽三味線は他の三味線とどこが違うの?

津軽三味線は、実はそれほど歴史は長くありません。三味線はそれまでもありましたが、東北に伝わって、盲目の男性旅芸人である坊様(ボサマ)が家々の門前や大道芸で三味線をはじき歩く中で、津軽三味線というジャンルが明治初期に確立していったとされています。また、浄瑠璃や歌舞伎などの舞台演劇や民謡に添える伴奏としてではなく、独奏が中心なのも津軽三味線の特徴のひとつです。

津軽三味線と他の三味線は長さはほぼ同じですが、津軽三味線は絃や棹が太く胴の部分も大きくて重いのが特徴。どこか一箇所だけが大きいのではなく、厚着したように全体的に大きく、“太棹(ふとざお)”と呼ばれます。重量は約2.5kgですが、実際に持ってみると数字以上にずしりと重さを感じます。

ちなみに津軽三味線の価格は、素材や職人、装飾などによってピンキリで、数万円の入門編から高級車が買えるほどのものまであるとか! ただ、高ければ高いほど音がいいとは一概には言えず、スキルはもちろんですが演奏者と“気が合う”かどうかというのが重要なのだそう。

また、津軽三味線は伝統的には犬の皮から作られますが、80年代からは動物保護の観点からも合成皮などの代替素材を使用した三味線も作られているそう。絃も、音程が早く安定するが切れやすい絹糸だったものが、現代ではテトロン(ナイロン)製も製造されています。

演奏前に必ず行う調絃。演奏場所、温度・湿度により微妙な違いが生まれる

演奏前に必ず行う調絃。演奏場所、温度・湿度により微妙な違いが生まれる

三味線ってどうやって音を出すの?

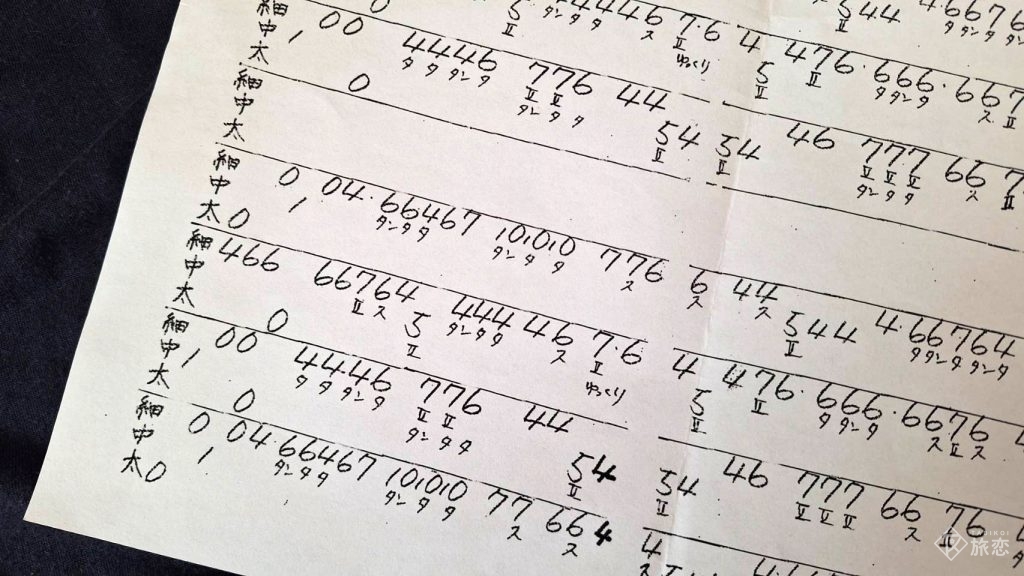

驚いたのは、津軽三味線は音符の楽譜ではなく、数字が書かれた楽譜なこと。

数字は、棹の絃を押さえる位置のことで、細・中・太は、3本あるそれぞれの絃を表しています。

棹の絃を左手で押さえながら、太い一の絃、真ん中の二の絃、細い三の絃に撥をおろすと、胴に当たった振動によって音が生まれます。一番上の絃を指ではじきながら真ん中と下の絃を撥で叩く。下の絃を指ではじきながら下の絃を叩く。下の絃だけを叩く。これだけでも3種類の音を引き出せます。そこに、胴に叩きつけるように大きな音を出す「たたき」、絃をはじいたりすくったりする「かまし」 、下から上へ絃をすくいあげる「すくい」など様々な奏法を組み合わせ、音を紡いでいきます。

速いテンポと複雑なリズムが重なり、あれほどしなかやかで貫禄ある音となるのですね。

界 津軽スタッフによる見事な演奏にも注目!

界 津軽のご当地楽「津軽三味線生演奏」では、プロの津軽三味線奏者だけでなく、界 津軽のスタッフによる演奏も披露されます。

スタッフさんにお話をうかがったところ、ほとんどの方は界 津軽で働くまで津軽三味線はまったくの未経験。でも、津軽に居るからには津軽三味線を経験したい、弾いてみたい、「自分もあの舞台に立ちたい」という思いからの立候補制だそう。でも中には途中で挫折してしまう方もいるとか(笑)。ですので、「津軽三味線生演奏」で演奏されるスタッフさんは精鋭なのかもしれませんね。

練習はプロの津軽三味線奏者の佐藤晶さんからの直々のレッスンのほか、先輩スタッフによる指導、そして自主練と、結構スパルタ!? フロント業務や客室清掃、お客様案内、レストランサービスなど、星野リゾートらしい「マルチタスク」をこなしながらの猛特訓です。

最初の内は、手首が痛くなったり、指がつったり、三味線の重さに肩が凝ったり、暗譜ができなかったりと悪戦苦闘の日々だとか。でもいつしか自らが奏でる音に夢中になっていくそうです。たしかに、自分で音を出した時の感動は忘れがたいものがあります。(手業のひととき「津軽三味線の達人技に触れる体験」の記事はこちらをご覧ください)

そして、人にもよりますが、だいたい3ヶ月ほどで一曲演奏できるようになり、いよいよデビューです!

「デビューの時は、緊張のあまり足が震えるほどでした」と当時のことを明かすスタッフさん。でも、生演奏ではそうとは思わせない度胸の良さです。上達すると、指や絃の位置を見ることなく、正面を向いたまま弾けるようになります。ご当地楽「津軽三味線生演奏」では、佐藤晶さんはもちろんのこと、界 津軽のスタッフさんによる見事な撥さばきにもぜひご注目くださいね。

ロビーに響き渡る津軽三味線の音色。叩いて・はじいて・すくって・はじくを組み合わせた目にも止まらぬ速弾きの「かまし」。熱演にかかると、割れんばかりの拍手が奏者たちに送られます。3本の絃が奏でるしなやかで力強い音、そしてどこか郷愁を誘う繊細なメロディーに、ただただ聞き惚れてしまいます。

目を輝かせたお客様が大きな拍手を送ってくださることが奏者の何よりの喜びなのだろうなと、高揚感と感動の波に包まれた空気がいつまでも漂う空間でしみじみと思う夜でした。

界 津軽

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaitsugaru/

取材・文:塩見有紀子

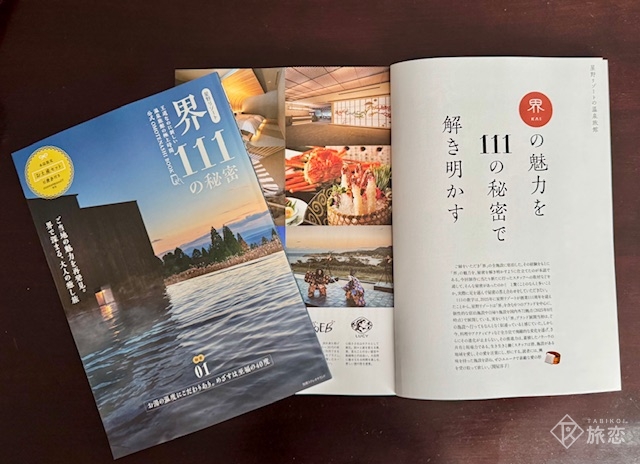

界 津軽に限らず、界のスタッフの熱量が伝わるのがこの1冊!!ぜひ、お買い求めください。「界 111の秘密」