旭川から日本の最北端・稚内へは特急サロベツで約4時間の列車旅。取材を終え、駅に向かうと数日前の大雨の影響でJR宗谷本線が不通とのこと。代替バスに乗り込み約6時間移動し、やっと到着したのは冷たい雨が降る夜8時過ぎでした。どうしても訪ねたかった近代化遺産への旅は、なんとも幸先の悪いスタート。翌日の晴れを期待しつつ眠りにつき、朝、ウミネコのけたたましい声に目覚めると一面の曇天。それでも気を取り直し、最北の神殿と称される北防波堤ドームへと向かいます。

70本の円柱と半アーチ状の屋根を持つ全長427mの北防波堤ドーム。古代ギリシア建築を彷彿とさせるその美しさは曇天でも心を突き刺します。完成は1936年。稚内から宗谷海峡の約40㎞先にあるサハリン島は、1905年~45年まで北緯50度線を境に南が日本領の樺太、北がロシア領のサハリンと分けられていました。

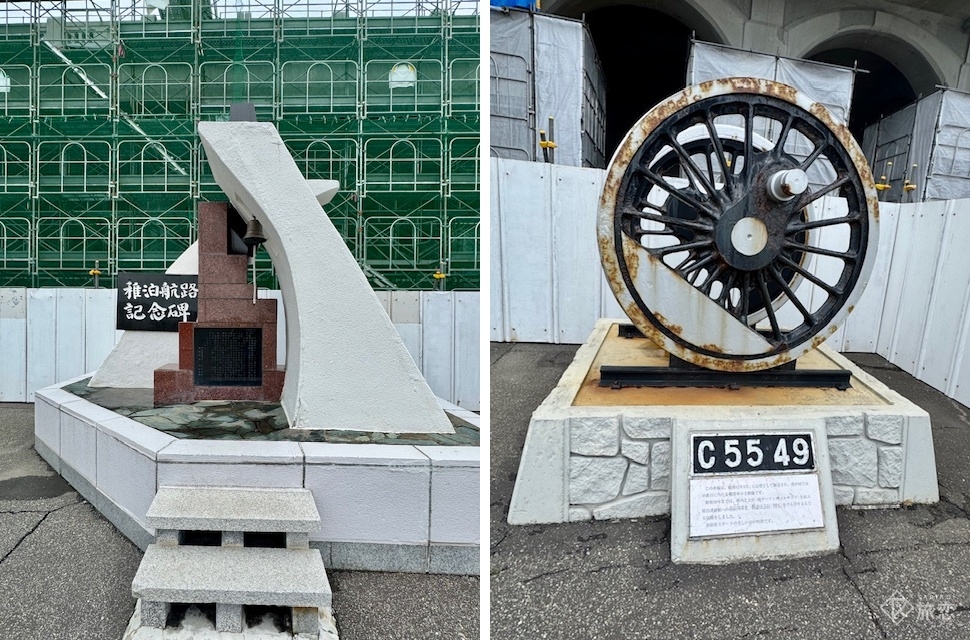

日本では本土の食糧確保のために集団移民制度が実施され、1923年、稚内と樺太の大泊(現・サハリン・コルサコフ)を結ぶ連絡船が就航。しかし当時の駅から船の桟橋までは距離があり、宗谷海峡からの強風や高波による乗船客らの事故が多発。そこで、防波堤に庇を付けて、その中に汽車が入る構造にし、岸壁に連絡船の発着所をつけるというターミナル構想が持ち上がり、北防波堤ドームの設計・建築が始まりました。

ーー ーーー

北防波堤ドームを前に、ときおり小雨も混じる天気を恨めしく思いながら、ランチはここ!と決めていた名物のうに丼に舌鼓を打っていると、空がうっすらと晴れてきました。宗谷岬へ行こうかと思っていたのをすっぱりやめ、再び北防波堤ドームへ。

この写真が欲しかった! 自分の晴れ女っぷりをほめてあげたい! そんな想いで上から下からナナメから、優美に存在する歴史の痕跡を堪能します。

5年の歳月をかけて完成した北防波堤ドーム。1938年には鉄道の線路が延伸され、北防波堤ドームに横付けする形で稚内桟橋駅が開業。構想どおり、列車を降りてすぐに連絡船に乗車できるようになりました。駅内には乗船待合所や案内所、日本食堂1号店も設置されたそうです。

左:稚泊航路記念碑。ドームは一部修復作業中 右:かつて連絡列車を牽引した機関車の主動輪

しかし、稚内の賑わいを支えた航路も終戦に伴い廃止。1945年8月23日、大泊からの最後の連絡船に至るまで、多くの引揚者が稚内に降り立ったといいます。

その後、北防波堤ドームは石炭貯炭場や利尻・礼文への航路の桟橋などに利用されましたが、劣化が顕著化。世界的にも貴重なこの港湾建築物の保存の声を受けて、1978年~80年、昭和の大改修と呼ばれる全面改修が行われました。

現在は、周辺が公園として整備され、市民の憩いの場、イベント会場などとして利用され、稚内のシンボルとなっています。

朝・昼・夜とこの近代化遺産を眺めていました。晴れてよかったと思う反面、振り返ると朝のあの曇天に、強風や吹雪にあおられ、高波に足をすくわれた当時の人々の姿が重なるような気がしています。日本とロシアを行き来した船、今は叶わぬ往来がいつか復活するのか…。その日を北防波堤ドームが静かに見守ってくれることを願っています。